「百間川分流部改築事業」が土木学会デザイン賞の奨励賞を受賞

2020.12.10

Renovation of the Hyakken River branch point,ichi-no-arate (after renovation)

Renovation of the Hyakken River branch point,ichi-no-arate (after renovation)

EJECが全体計画、施設配置計画を担当した「百間川分流部改築事業」が2020年度土木学会デザイン賞(奨励賞)を受賞しました。

土木学会デザイン賞2020

- 選考結果

- 百間川分流部改築事業の紹介と講評

- 百間川分流部の位置(Google Map) 一の荒手 二の荒手

江戸時代からの越流堤を解体・復元

百間川(ひゃっけんがわ)は、岡山県岡山市南部にある人工の河川で、“旭川放水路”とも呼ばれます。旭川から接続する部分から河口までを改修する工事は国土交通省の事業として、1970年代に着手され、2019年6月をもって完成しました。

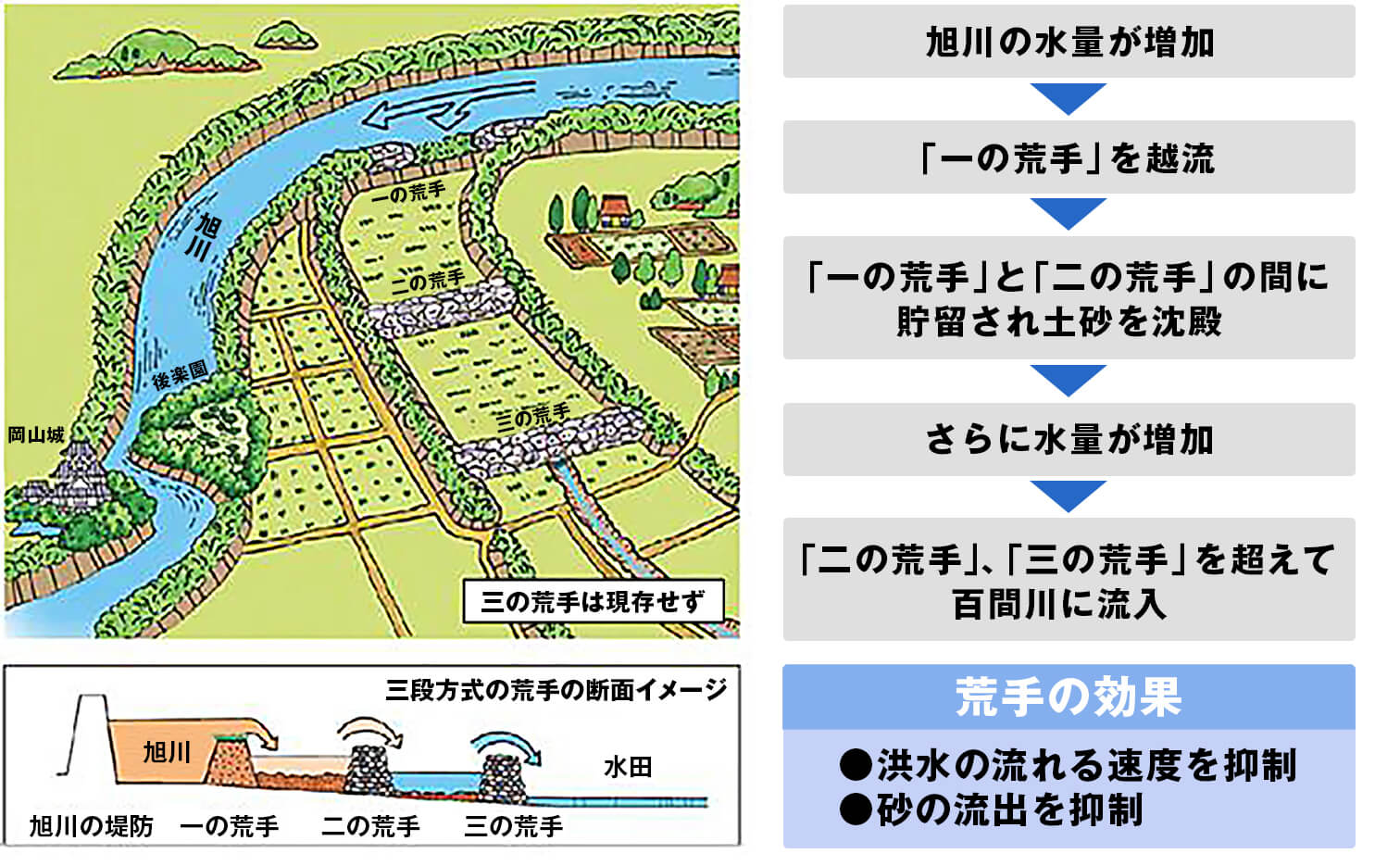

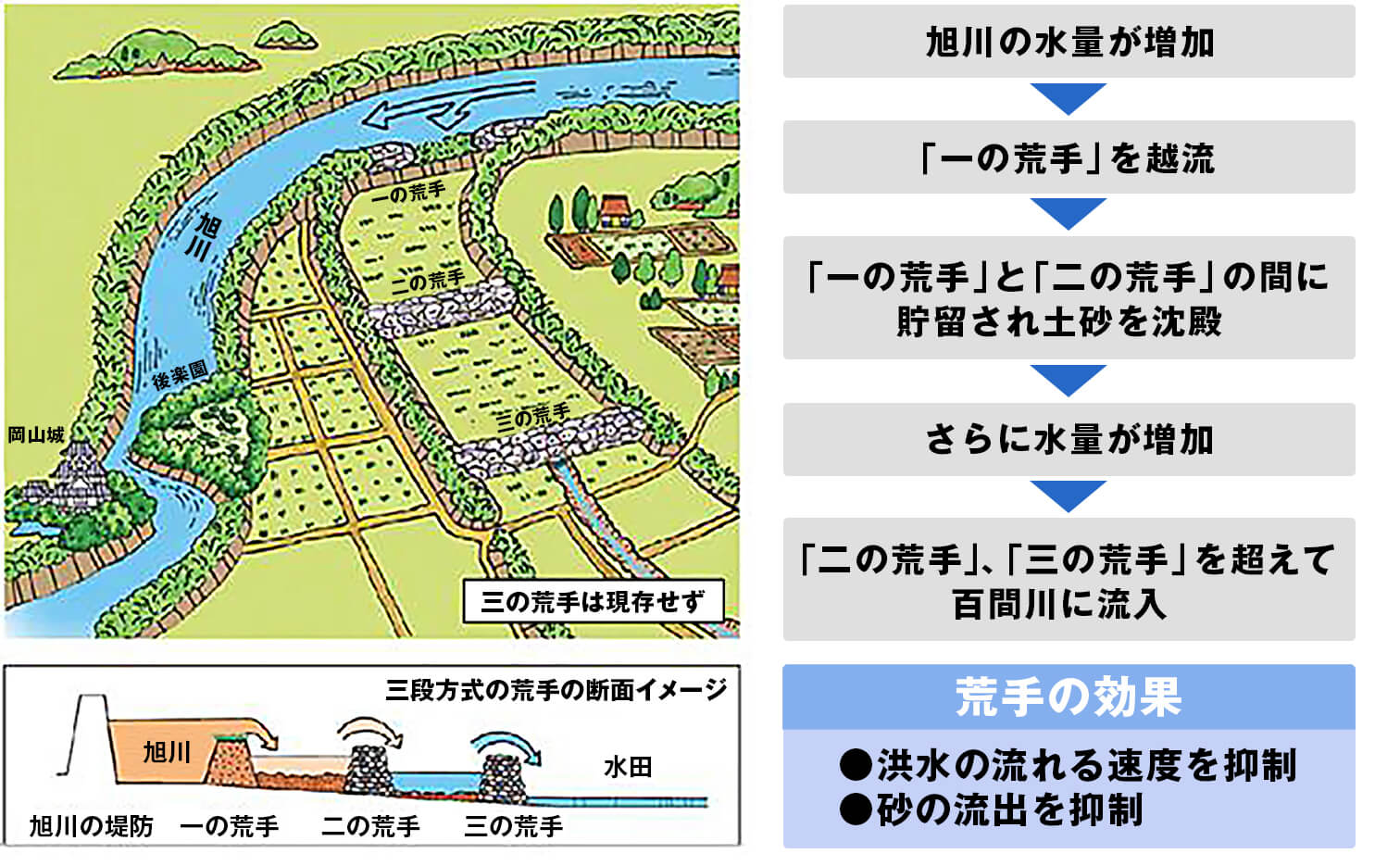

今回の受賞対象となったのは、旭川が増水した時に水の一部が百間川へ流れ込む呑口部(のみくちぶ)に位置する「百間川分流部」です。分流部には、江戸時代に建造されたと言い伝わる「一の荒手(いちのあらて)」と「二の荒手(にのあらて)」が現存しており、地域に親しまれてきました。荒手とは石積みの低い堤で、増水時だけ水があふれて越えていく「越流堤」です。今回の改築事業では、この江戸時代からの構造である固定堰*方式を活かすこととし、増水時に旭川から百間川に水を安全に分散できるよう、長年にわたり検討や確認を行ってきました。

荒手は空石積み(からいしづみ)**の堰でしたが、石材を一度解体し、内部をコンクリートで補強したうえで、ほぼ元どおりの位置に積みなおしました。また周辺の「背割り堤」や「取り付け堤防」のコンクリート護岸は全て土で覆い、見える部分については極力石材を使用しています。

事業にあたっては、施設周辺の整備も含めて地域住民の合意を形成しながら進められてきました。さらに、岡山市街地近傍でありながら自然環境も豊かで貴重な動植物の生息環境も残るため、環境保全にも配慮し、また、グランドや水辺の利用にも影響の少ない設計・施工を行いました。

歴史的な治水施設の保全、環境や景観との調和と治水機能を確保した他に例のない事業です。

完成直前のタイミングとなった2018年の西日本豪雨では、水位が高くなった旭川から「一の荒手」を越えて適切な水量が百間川に流れました。工事がほぼ終了していたことで放水路としての機能を発揮し、岡山市街地が浸水被害から守られました。

EJECは2003年からの百間川分流部周辺有効活用検討協議会の運営支援から加わり、2009年の百間川分流部周辺の有効活用に向けた提言のとりまとめ支援に関わりました。また、2014年の百間川分流部周辺の施設計画・設計や地元説明会、百間川小史の更新、百間川PR動画の作成支援を行っています。

主要施設

一の荒手、二の荒手、背割り堤

外部リンク:国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所サイト>河川情報>旭川の歴史、百間川の歴史>百間川のPR映像

* 固定堰 :水門などを操作し水位を調整する可動堰ではなく、固定されている堰。

**空石積み:石垣の積み方のうち、コンクリートなどで石と石を固めるものを「練石積み(ねりいしづみ)」といい、石をそのまま積み上げるものを「空石積み(からいしづみ)」という。

| 土木学会デザイン賞とは |

土木学会デザイン賞は公益社団法人土木学会景観デザイン委員会が主催する顕彰制度です。2001年に創設され、正式名称は「土木学会景観・デザイン委員会デザイン賞」といいます。公募対象を広く土木構造物や公共的な空間に求め、計画や設計技術、制度の活用、組織活動の創意工夫によって周辺環境や地域と一体となった景観の創造や保全を実現した作品およびそれらの実現に貢献した関係者や関係組織の顕彰を行っています。顕彰活動を通じて、本賞が目指すところは下記の通りです。

|

|---|

-

2019 優秀賞

-

2016 最優秀賞

-

2017 優秀賞

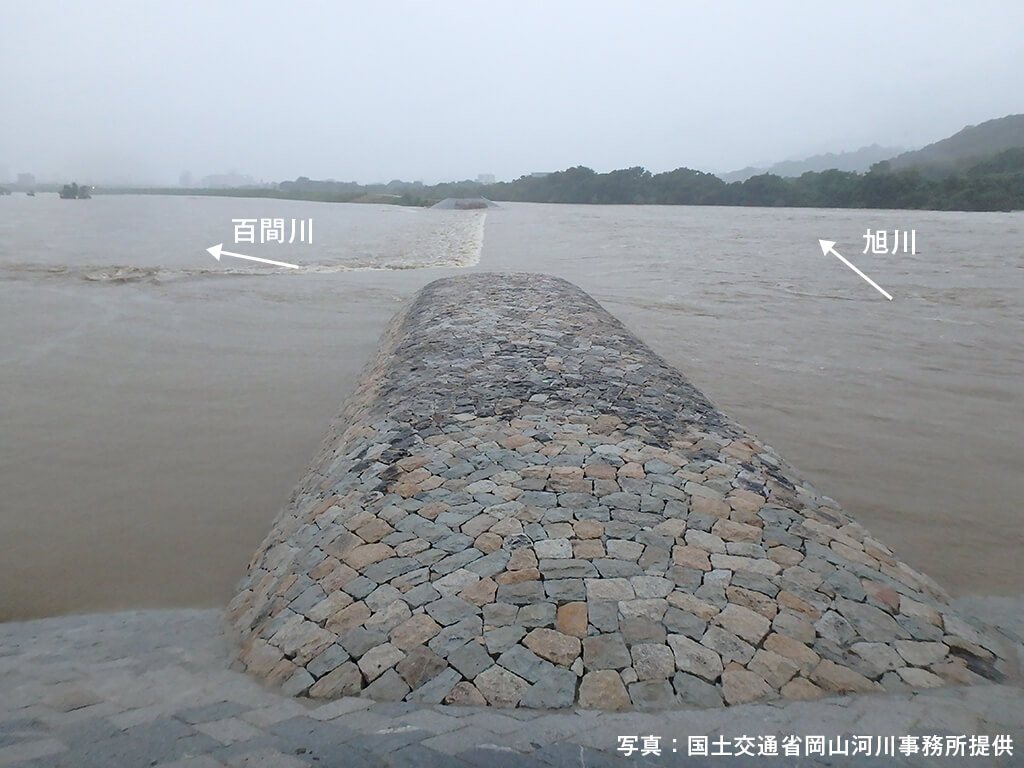

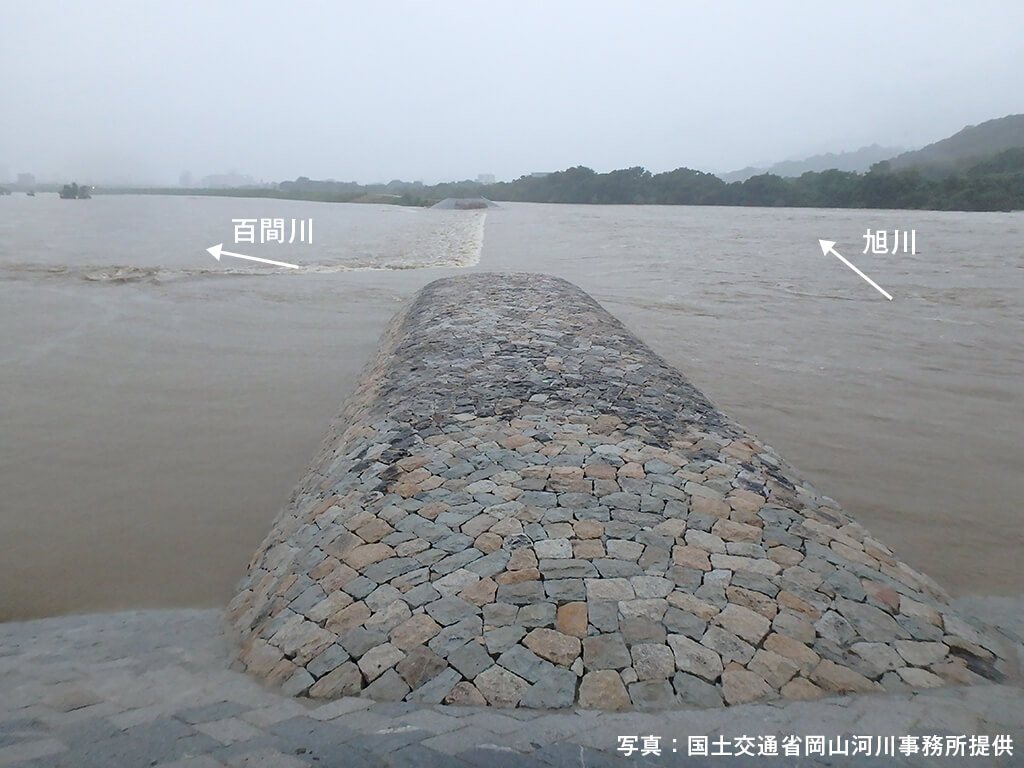

Renovation of the Hyakken River branch point (Hyakken River and Asahikawa)

Renovation of the Hyakken River branch point (Hyakken River and Asahikawa)

2020年7月13日から14日にかけての大雨では、百間川(旭川放水路)に最大約250m³/s分流し、旭川下流(出石地区:後楽園付近)で約38cmの水位を低減(推定)。

Renovation of the Hyakken River branch point (illustration)

Renovation of the Hyakken River branch point (illustration)

江戸時代に築造された「三段方式の荒手」のイメージ図。江戸時代に築造された百間川は、三段方式の荒手により、

水勢を弱めながら旭川の洪水を下流に越流・放水させる。二の荒手と三の荒手は、洪水時の土砂を溜める機能をもっていた。

百間川の名称は、二の荒手の幅が百間(約180m)あることに由来する。なお、三の荒手は明治25年洪水(1892年)により流失したため、現存しない。

改築前の分流部、一の荒手付近をドローンで撮影した画像。中央部を左右に横切るのが越流堤。一部コンクリートで覆われている。「亀の甲」は土に埋没しているため空撮からは明瞭に確認できない。

Renovation of the Hyakken River branch point,Ichi-no-arate Turtle shell (restored)

Renovation of the Hyakken River branch point,Ichi-no-arate Turtle shell (restored)

改築前の下流側「亀の甲」近景。石積みの下部は約3m以上が土に埋没していた。空石積みのため、石材の抜け落ちや被災の後も見られる。

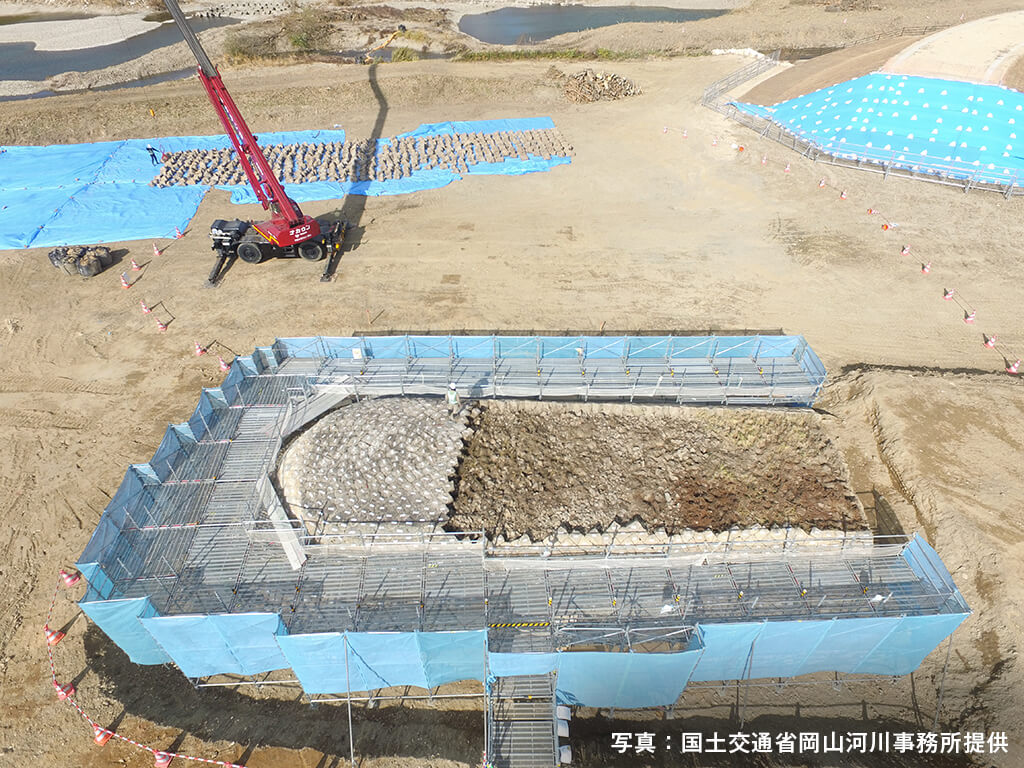

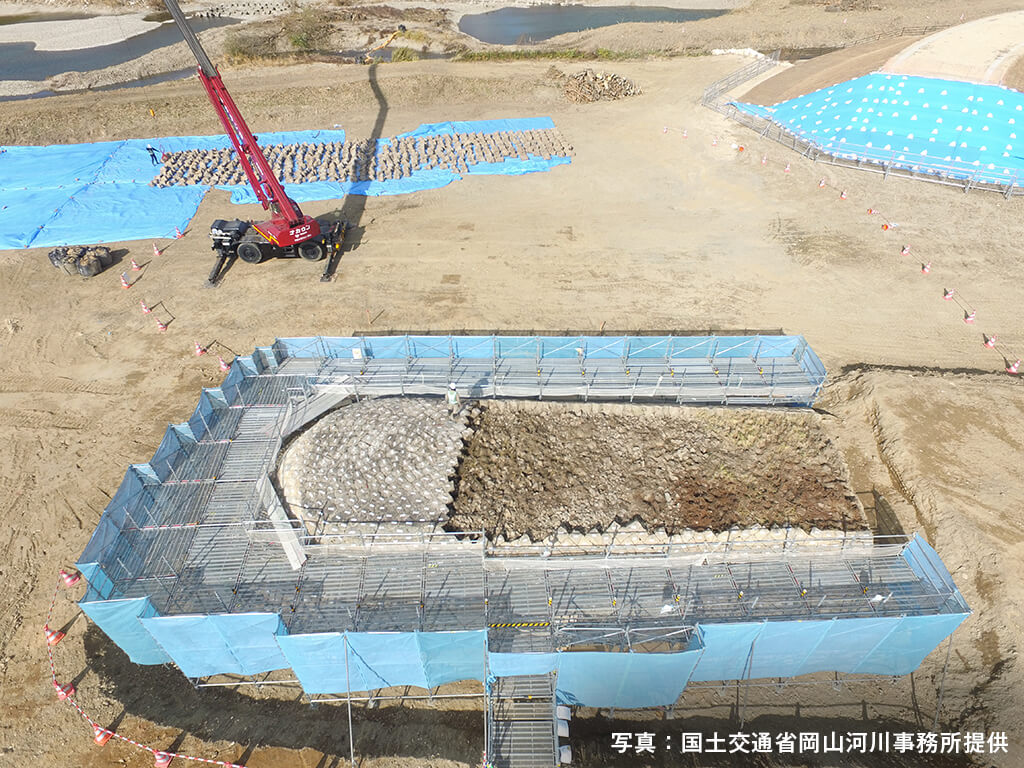

内部をコンクリートの練石積みで強度を高めつつ補強前の形状に極力近づけるため、ICT(情報通信技術)と伝統技術を駆使して再建した。

DCIM102MEDIADJI_0038.JPG

DCIM102MEDIADJI_0038.JPG

解体中の上流側「亀の甲」。全ての石材にナンバリングを行い、3次元測量、ドローン撮影により記録保存も実施。復元も3次元でシミュレーションし、石工と綿密な調整をし、元の形状を忠実に復元した。

Renovation of the Hyakken River branch point,Ni-no-arate (after renovation)

Renovation of the Hyakken River branch point,Ni-no-arate (after renovation)

改築前の「二の荒手」を右岸上流側より望む。空石張りの堰であり、石の間から草が生えて確認できない状態であった。歴史的価値があることから、地域住民からは形状を維持したままでの改築要望が高かった。

Renovation of the Hyakken River branch point,sewaritei (befor renovation)

Renovation of the Hyakken River branch point,sewaritei (befor renovation)

「背割り堤」を下流側から一の荒手方向を望む。江戸時代に築堤されたと言われる小さな堤防で、亀の甲と同等の高さ。計画堤防***の半分の高さしかなく、計画流量時には大幅に堤防上を越流し、百間川に流れ込みすぎるため改修が必要となった。

***計画堤防:河川の堤防は、想定する大雨が降り流量が多くなった時(計画流量)でも溢れない河川断面となるよう計画される。

Renovation of the Hyakken River branch point,ichi-no-arate,sewaritei (after renovation)

Renovation of the Hyakken River branch point,ichi-no-arate,sewaritei (after renovation)

「一の荒手」下流百間川側から越流部を挟んで上流旭川を望む。工事完成直後のため草が生えていないが、現状は草に囲まれて自然豊かな環境である。右手奥の樹木の中にはホタル池があり、住民の憩いの場となっている。

Renovation of the Hyakken River branch point,ichi-no-arate (after renovation)

Renovation of the Hyakken River branch point,ichi-no-arate (after renovation)

「一の荒手」上流左岸から下流百間川を望む。遠方に見えるビル群は岡山市街地。江戸期の書物に残る「亀の甲」は花崗岩で、練石積みで形状を復元。越流部分は土構造であったため、新石材で色調と積み方を変え、年代の区別が出来るように築造。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

完成直前の「一の荒手」越流状況。平成30年7月豪雨(2018年)時の7日早朝の洪水状況。分流部は完成前であったが、放水路へ適切な水量が百間川に流れたことにより、確実に治水効果を発揮し、岡山市街地を含む旭川及び百間川の沿川を氾濫被害から守った。

Renovation of the Hyakken River branch point,ni-no-atrate (after renovation)

Renovation of the Hyakken River branch point,ni-no-atrate (after renovation)

完成後の「二の荒手」を下流から望む。低水路部で洪水時流れの当たる部分については練石積みで復元を行い、高水敷部分は現状を維持したまま目地処理のみして極力現状を保存。過去の洪水で石材が流出した箇所を残し、常時水を流して環境用水路として活用。

Renovation of the Hyakken River branch point,sewaritei (after renovation)

Renovation of the Hyakken River branch point,sewaritei (after renovation)

「背割り堤」、「一の荒手」の下流付近を下流側から上流に向かって望む。百間川(写真右)側は河川断面に余裕があるため緩傾斜の覆土護岸。旭川(左)側は水面があるため、低水部分を捨て石護岸とし、安全性を確保すると共に環境・景観・利用にも配慮。

Renovation of the Hyakken River branch point,Environmental waterways (after renovation)

Renovation of the Hyakken River branch point,Environmental waterways (after renovation)

「一の荒手」下流に位置する環境水路。地域住民により沿川に桜が植えられ、除草等の維持管理もボランティアで行われている。百間川の水質改善のため”環境導水”として常時水が流れており多くの生物も生息している。

Renovation of the Hyakken River branch point,hotaru-pond (after renovation)

Renovation of the Hyakken River branch point,hotaru-pond (after renovation)

今在家河川防災ステーション・中消防署前のホタル池を望む。池周辺の護岸は傾斜を緩くしており、住民の憩いの場となっている。消防署前には地域住民と協働で設置した百間川源流の碑と、百間川の歴史紹介看板が立つ。

株式会社エイト日本技術開発

株式会社エイト日本技術開発- 実績紹介

- 河川・港湾

- 「百間川分流部改築事業」が土木学会デザイン賞の奨励賞を受賞